Em entrevista ao O Otimista, o cearense ilustre relembra sua infância em Aracati, as lutas durante a Ditadura Militar e os personagens que marcaram sua carreira, como Dirceu Borboleta e Juca Cipó

Sâmya Mesquita

samya@ootimista.com.br

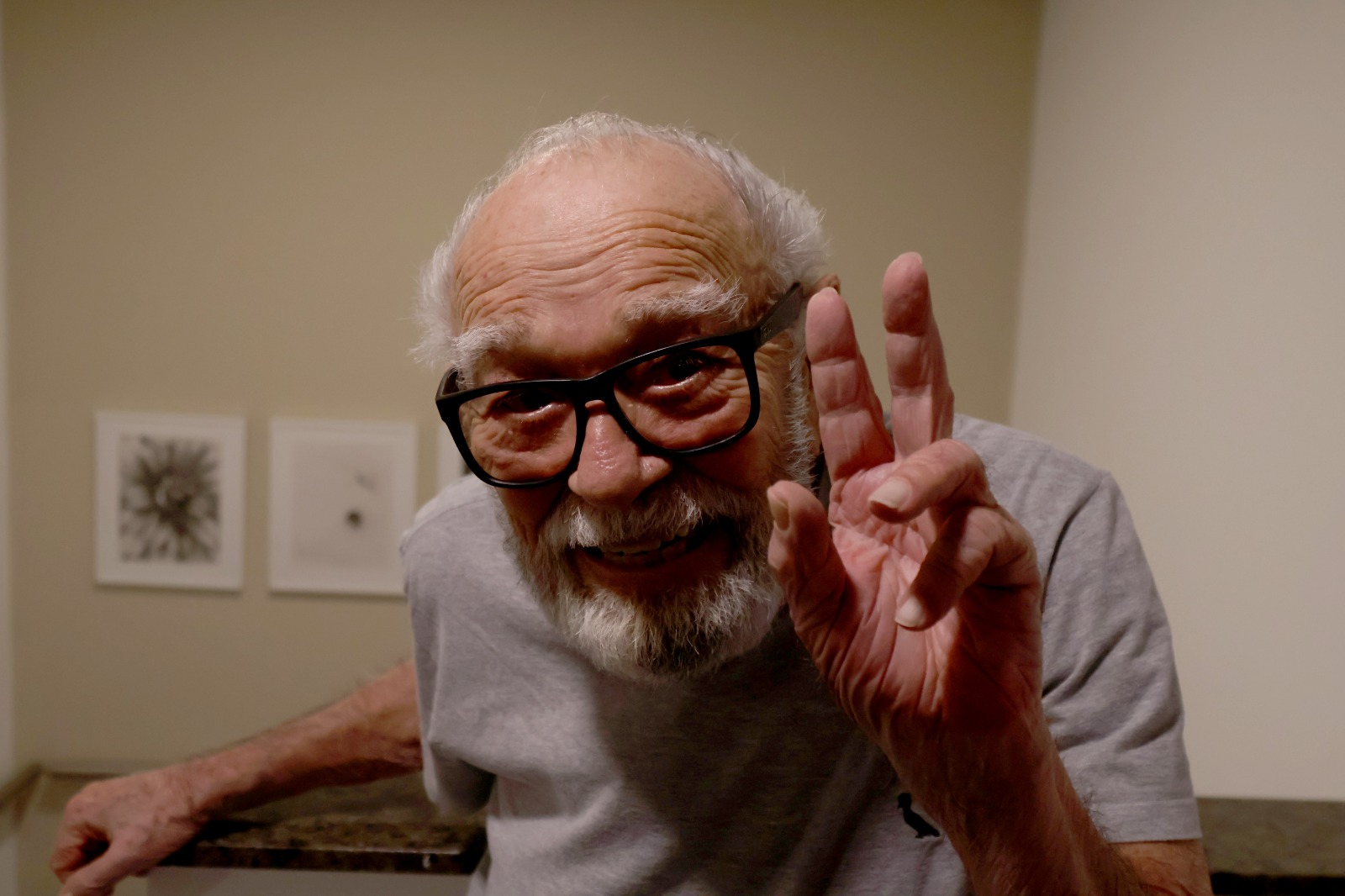

Emiliano Queiroz, um dos grandes nomes da dramaturgia nacional, tem uma carreira que atravessa décadas, que o consolidou como um ator versátil e carismático no teatro, cinema e televisão. Natural de Aracati, Emiliano iniciou sua trajetória artística nos palcos, mas foi na televisão que ganhou notoriedade nacional, especialmente com seu trabalho em novelas e minisséries que marcaram época. Com uma trjetória que abrange mais de 60 anos, participou de produções memoráveis como Irmãos Coragem e O Bem Amado. Além disso, o ator sempre manteve uma forte ligação com o teatro, dedicando-se a peças clássicas como A Ópera do Malandro.

Aos 91 anos, Emiliano continua inspirando novas gerações. Inclusive com a exposição fotográfica Emiliano Queiroz – De Aracati para o Mundo, no Museu da Fotografia, que fica aberta à visitação até 19 de outubro. Em entrevista ao O Otimista, o ícone da dramaturgia fala sobre sua trajetória e as escolhas que moldaram sua carreira, desde sua migração para Fortaleza até seus mais recentes trabalhos.

O Otimista — São 88 anos de muita história para contar. Neste tempo, o senhor teve algum arrependimento, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal?

Emiliano Queiroz — Não, não tenho nenhum arrependimento. Na verdade, eu não gosto dessa palavra. Ela traz covardia, está ligada a umas coisas que eu nunca respeitei muito. O arrependimento pra mim é uma coisa mal resolvida, alguém que não tem estrutura.

O Otimista — Conta pra gente um pouco da sua infância, lá em Aquiraz, antes de vir para Fortaleza.

Emiliano Queiroz — Eu gostava muito da cidade. Fiquei lá até os 4 anos de idade. E nesse período, em Aracati, meu pai trabalhava como ourives, joalheiro e topógrafo. Eu participava de todos os eventos que tinham na cidade. Meus pais gostavam muito de teatro. E minha mãe, então, tinha sido cantora, quando solteira. Até que, quando eu tinha quatro anos, começou a [Segunda] Guerra [Mundial], o que trouxe o fim da ourivesaria para o Nordeste. Tenho uma lembrança muito forte dos Dias de Reis, quando todo mundo saia cantando, batendo nas portas. Era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Mas a minha passagem por Aracati foi muito bonita. E só voltei lá 70 anos depois.

O Otimista — No filme A Navalha na Carne (1969), o senhor interpretou Veludo, um homem homossexual que roubava dinheiro de um cafetão. Além disso, teve o clássico Ópera do Malandro (1979), em que o senhor deu vida à emblemática Geni. Imagino que esses papéis tenham causado alvoroço, à época. O que foi desafiador na construção desses personagens?

Emiliano Queiroz — Não era comum um cara querer fazer um papel de homossexual, com a força que eu joguei para fazer o personagem, se ele tivesse preconceito. Eu achei que eu não tinha que ter preconceito na minha vida de ator. E tinha que, pelo contrário, salvar da desgraça alguns personagens. E foi a isso que eu me dediquei, a redimir. E o fato de ter interpretado o Veludo me colocou com muita gente à minha procura para fazer homossexuais, porque tinha muita rejeição e as pessoas não queriam interpretar. E os papéis que chegavam pra mim eram estereótipos. Mas quando o Chico [Buarque] escreveu a Geni [de Ópera do Malandro], eu estava há quase dez anos recusando esses papéis, porque queria representar personagens que eu teria admiração por eles, e que eu teria uma constante preocupação. Eu queria fazer aquilo, sabia da importância daquilo, mas não sabia como chegar naquilo. Eu falei: “Olha, Chico, eu só quero fazer o personagem se você escrever ele como deve ser”. E aí o Chico falou: “Ah, mas era isso que eu queria ouvir!” Aí eu fui para os Estados Unidos e, nesse período, ele escrevia coisas pra mim, cada vez mais formando a personalidade da Geni. Então no dia em que voltei de Nova York, nos encontramos e ele começou a escrever a história da Geni. Ele só tinha uma estrofe da música. E eu disse: “ela é a Bola de Sebo [protagonista do filme homônimo de Mikhail Romm, de 1934]!” Porque eu havia feito uma peça da TV Ceará que era uma sátira da história dela: meu personagem vinha, fazia o que queria e depois ela oferecia bolinhos — não como chantagem, mas como uma pessoa que sabia da vida. E isso mexeu com a cabeça do Chico.

O Otimista — Na época da Ditadura Militar, o senhor chegou a gravar cenas como o Zé das Medalhas, na primeira versão de Roque Santeiro, em 1975. O que aconteceu?

Emiliano Queiroz — Você sabe que era uma época tão intensa… Tudo era uma luta. E eu acho que eu encarei como mais uma luta. No dia que o Dias [Gomes] me telefonou e disse “Emiliano, você não vai mais fazer o Zé das Medalhas. Mas você estará sempre no meu coração por um trabalho que você não fez, mas que está feito, existiu”. Eu já tinha gravado 20 capítulos. Eu me lembro que a minha filha era a Isabela Garcia. A primeira versão tinha Betty Farias; ela fazia a viúva. Não sabia muito o que fazer com aquela situação, aí eu falei: “vou tocar o barco, vou fazer outro papel, outra novela, e vai ser assim”. Mas ficou marcado como um cara que quase fez o Zé das Medalhas. [risos]

O Otimista — O senhor desenvolveu uma profunda relação com a escritora Janete Clair, desde Anastácia, a Mulher sem Destino. Qual personagem de uma de suas novelas que o senhor tem mais carinho?

Emiliano Queiroz — Definitivamente Juca Cipó, em Irmãos Coragem. Depois eu fiz uma segunda versão [em 1995], mas aí eu fazia um outro personagem: o Salvador Maciel, pai da Ritinha, que era um bêbado.

O Otimista — Dirceu Borboleta, de O Bem Amado, talvez tenha sido um dos seus personagens mais emblemáticos, pois o senhor o viveu na novela, na série e na Escolinha do Professor Raimundo. Há alguma distinção significativa desse personagem nesses momentos distintos?

Emiliano Queiroz — Na forma de interpretar o personagem, eu não saberia dizer porque tudo teve circunstâncias diferentes. Inclusive, a história do assassinato da esposa, na série, que não existia nas outras duas situações, né? Eu gostei de ter feito todas as vidas, mesmo quando ela foi tratada como uma brincadeira, como na Escolinha do Professor Raimundo. O Chico [Anysio] fazia aquela coisa de me acalentar: “Seu Dirceu, uma alma pura…” [risos] E O Bem Armado foi gravado em cinco países. No seriado, o Dias [Gomes] resolveu fazer assim: todo final do ano, ele fazia uma gravação fora do país. E eu gravei em todas as vezes: em Nova York, com “O love Sucupira”, em Paris, em Roma… E aí não queriam que acabasse. O problema era esse. O [Carlos] Drummond [de Andrade] escreveu uma matéria sobre o Dirceu Borboleta, dizendo que ele era um personagem imprescindível. Teve a novela, parou por dez anos e voltou com o seriado. E depois eu disse: “não quero mais fazer, não, porque eu não sou mais aquela pessoa”. Que coisa ridícula, a minha, de não querer mais fazer aquilo… [risos] Aí o Dias me chamou e o personagem viveu mais seis anos da minha vida.

O Otimista — A primeira vez em que eu vi o trabalho do senhor foi em Caça Talentos, interpretando o Honorável Kelvin. Bate!

Emiliano Queiroz — Bate! [risos]

O Otimista — E foi um personagem diferente de tudo o que o senhor havia feito, especialmente por que era destinado ao público infantil. E, a partir daí, o senhor atuou em várias novelas ditas mais infantis, como Era Uma Vez. O senhor gosta dessas identificação das crianças? De ser lembrado por uma geração de adultos que o conheceu a partir dessas memórias?

Emiliano Queiroz — Eu acho que foi uma coisa muito boa e foi talvez uma das poucas coisas realmente de validade que eu fiz no gênero infantil. E eu gostava muito de fazer. Depois daqui eles começaram a me colocar toda hora, e aí eu tinha que aparecer toda hora. Foi um dos personagens que eu me despedi dizendo assim “chega”, sabe? Não me interessava mais. Até hoje, quando eu me encontro com a Angélica nos lugares, ela diz: “Honorável Kelvin, bate!” [risos] Aí o Chico Anysio tinha sido chamado para fazer uma novela e se encontrou comigo nos corredores da Globo. Ele disse: “Olha, Emiliano, se prepare que vão te chamar pra fazer um personagem que eu não posso fazer”. [Referindo-se à novela Era uma Vez, de 1998.] Era um personagem agradável, interessante, mas não era um personagem à altura daquele que eu fazia. Eu era Catulo, pai do André Gonçalves.

O Otimista — Para finalizarmos, o que o senhor diria para aquele jovem Emiliano, do Teatro Experimental de Arte, se tivesse a oportunidade?

Emiliano Queiroz — Olha, eu acho que ele não poderia dizer nada, porque ele estava cego. [risos] Mas, eu diria: “se você for fazer, siga as suas intenções, seja sincero em tudo que você faça, como eu sempre tentei agir”. Houve também aqueles momentos em que teve muita dificuldade. O Dias uma vez falou para mim: “Olha, menino, não dá para ficar dando conselhos sobre o que você fez, porque você fez tanta coisa boa, tanta coisa interessante. Então vai criar”.